全球环境恶化的威胁扑朔迷离? 医学模式可能带来启示

引言

2008年,我们委托牛津大学出版社出版了《生命的供给:人类健康对生物多样性的依赖》一书,列举了环境遭到破坏后,我们的健康和日常生活受到了怎样的影响。如今,人类加快了破坏环境的步伐,破坏程度也越来越深,但决策者和公众却没有认识到这一点,为此我愈加惶恐。对于多数人来说,把握我们这个小小的星球上正在发生的事情,把握我们自己正在做的事情,相当困难。

因此本文试图探索一种医疗决策模式来帮助决策者和公众更好地理解人类改变了全球物理、化学及生物体系后的危险境况,希望我们能够悬崖勒马,放慢前行的脚步。我将描述全球变暖对人类健康以及对整个地球环境造成的影响,研究方向主要涉及物种的消失、森林和珊瑚礁等生态环境的破坏等。

藉此将此文献给马萨诸塞州土地保护信托基金和环境保护局(见致谢部分)。他们主导着马萨诸塞州土地和环境保护的未来,我还欠了他们庞大到无法偿还的哈佛森林(Harvard Forest),也正哈佛森林敦促了我和我的妻子二十年前购买了位于彼得舍姆(Petersham)的18世纪农场。那时,我们奔波于南部的新罕布什尔州和缅因州并寻找合适的地方已久,我的一个教授建议我去Forest看一看。1994年2月下旬,天气还很冷,地上还有雪。在雪地上走着,我们听到了鸟儿的喧闹。究竟发生了什么呢?到了树林里的一片空地,我们看到好多好多的山雀,可能有上百个,它们在晒太阳,在一齐高歌。你可能知道它们能引起怎样巨大的共鸣——那里一定正在召开一场伍斯特山雀协会的年度会议。如果我能把这情景传达得更明确些,那这情景一定是穿透过天空的阳光,和山雀“这是适合居住的地方呦” 的欢歌。当然我不知道山雀在唱什么。散步完,我们找了当地的房地产经纪人,我们得到了我们深爱的土地。

从那以后,我一直对山雀心存感激,并尽量让他们吃得饱饱的。在此我需要提一提山雀,它们为本文提供了很好的例子:大自然给了我们许多宝贵的经验教训,而我们却一直在破坏她,将我们自己暴露于危险之中。到了秋天,黑帽山雀在它们数十平方英里的领地里游逛,把收集到的种子藏在数以百计的地方,藏在树上,藏在地上。冬天,它们便会去它们的“粮仓”。它们拥有着极不平凡的记忆力,哪怕这记忆力拿人类的标准做比较---我时常忘了眼镜放在了哪里--- “bird brain”这个词我们再也不能用了(bird brain,鸟脑,形容很笨的人)。

值得一提的是每年秋天,山雀的大脑中负责存储记忆的地方,也就是海马,会扩大30%。而在春天,这一区域又缩小到其正常大小。研究发现,山雀等鸟类,比如金丝雀,它们的大脑会在必要时产生新的神经细胞,也就是神经形成过程。这一理论则为我们对人类,为所有有大脑的脊椎动物及无脊椎动物关于产生新神经细胞的研究铺平了道路。神经发生最先发现于鸟类,这一发现与我们长久以来所持的观点、我于二十世纪六十年代中期在医学院所获得的真理---我们在20岁时会逐渐失去我们的脑神经细胞,并在余生中越来越快地失去这些不会再生的细胞---恰恰相反。这些曾经的真理一点都不正确。顺便说一说与山雀类似的人类的故事:伦敦的出租车司机们在试图找到伦敦两万五千条街道和数以千计的名胜古迹时,他们的大脑海马区会通过神经再生而扩大,当他们退休后,海马区又回到正常的大小。

为何人类对全球环境的改变如此复杂又抽象?

在1980年,我连同三位哈佛大学的老师创建了“国际防止核战争医生组织”,该组织最终包括世界各地大约80个国家医生组织。1985年,我们获得了诺贝尔和平奖(图1)。加入组织的数以万计的医生最为重要的贡献在于帮助人们认识核战争,让人们知道核武器的强大破坏力,知道核武器不能被用于战争,于是决策者及公众会尽一切力量来组织核战争。

数十年来,世界级科学家一直在讨论关于核武器爆炸的技术,并提出了警告,我们将这些技术及其文献摘要---核战爆发会给人类带来的影响---阐述为日常语言,帮助理解与人类健康相关的内容,并将其翻译为各种语言。谈到爆炸时颅骨骨折的情况而不是爆炸力的焦耳数,谈到了三度烧伤而不是火球中心温度,谈到了核泄漏后辐射带来的疾病而不是辐射量。我相信通过这些具体的故事,人们会对核战争的感受将不仅仅是处于模糊、抽象的技术层面,而会更加真实。随着舆论的推进,我相信我们会改变公众对核战的看法,甚至改变对核武器使用的公共政策。这就是我们为什么在冷战时期能够将苏联、美国及其同盟者的医生联合起来,最终获得了诺贝尔和平奖。

然而,与核武器爆炸相比,气候变化、生物多样性的丧失这些全球环境问题更难把握,因为我们没有广岛或长崎这样的模型,举不出具体的例子。

与核爆炸不同,全球环境的变化很难看得到。环境经常会缓慢或间歇性变化,有时甚至在不知不觉中变化,在全球范围内变化。变化可能会表现为正常的环境波动,如气温和降雨的变化,这些变化常常突然间发生,带来大幅波动并改变大自然。我们的大脑被连接到我们面前正在发生的事情上,于是我们看不清楚那些不够明显的事物,看不清楚正在累积的东西,看不清楚大范围发生的事物,看不清楚世界其它地区发生的事情。

我们很难抓住全球平均气温这些概念。当我们听到科学家说自1850年以来,也就是从人类开始大规模使用矿物燃料以来,地球表面平均升温上升了约1.8华氏度。科学家们还担心,在本世纪末,地球温度会再上升8度甚至更多,而如果我们不改变我们的生活方式,温度或许会上升近10度。可是,让许多人来关心此事很难。当我们习惯了气温短时期内更为急剧地变化时,10度的大转变对我们而言又有什么意义呢?

波士顿2月降了近25英寸积雪,风雪过后几天,温度便上升到近50华氏度。我们关于气温的经验非常直接却又仅限于局部。为了解地球平均变暖10华氏度的真正含义,让我们回到18000年前最后一个冰河世纪。那时,地球表面平均温度只有10度左右,比现在凉爽,马萨诸塞州被一英里厚的冰层所覆盖,大西洋洋面比它现在要低400英尺。

环顾四周,我们可以看到很短时间内气候的变化。1994年我们在彼得舍姆第一次买房子时,冬季气温常常在零下15度。然而,如今已有许多年气温没有那么低了。在90年代早期,我们位于抗寒带5区正中心,但现在我们却处在较为温暖的6区中心。这在许多层面上都有问题,比如众所周知,在暖冬Hemlock Wooly Adelgid(导致铁杉死亡的一种虫子)会破坏掉我们树林里极其重要的树种,而在寒冬这虫子则会不复存在。2012年异常干燥和温暖的冬季和初春,我们付出了巨大代:在财产方面,我们失去了一些80100高龄的白蜡树,而这些树在此前还枝叶繁茂。对于果农来说,是最为惨痛的一年:我们还失去了苹果树。我的朋友Jim French经营着有150棵苹果树的果园,在2011年收获了近41,000个苹果。然而在去年,他只收获了7个!

抓住全球环境的变化如今愈加困难

♦ 有这么一个误解:许多人都认为环境是我们存在之外的事物,与我们无关。一些环境组织甚至也认为如此。他们对狼、鲸鱼和热带雨林的保护谈论很多,但却并不把人类同环境联系起来。于是,许多人并不十分担心我们破坏了大气、海洋和土壤,仿佛这些变化对他们没有什么影响,仿佛这些变化发生在其它地方而不是我们的居住地。

♦ 对许多人来说,了解环境正在发生的变化也很难,因为科学家们对决策者和公众所讲的通常是技术方面充满行话的语言,大多数人不能听得明白。很抱歉我在这里说我们的科学家们大多只会科学家之间的对话,却不知道怎样与科学家以外的人交流,随着科学的进一步专业化,这一问题将会愈加明显。

♦ 此外,科学家们一直在谈论概率,却绝不会说有确切把握,例如,我们对化石燃料使用的增多使得飓风更加猛烈,导致北极冰川融化。他们总是在对冲他们的赌注,因为这才是科学的方式,这才是在一个更好的解释出现之前,为诸多观测者提供的最为合理的解释。

此外也有其它原因导致我们很难把握我们对环境所带来的破坏。

♦ 比如,对于大多数人来说,想象铺天盖地的风暴、洪水、干旱、火灾、饥荒、物种灭绝及流行病猖獗与全球环境变化之间的联系是太可怕的事情。这些问题看起来太大,实在难以解决,使人感到无奈和绝望,于是我们都想将尽一切努力来避免经历这些事情。

♦ 对于一些持怀疑论者,这些变化只是一种理论假设,部分是由于行星系统如此令人难以置信地复杂,很难找到环境破坏确切的起因和后果的证据,而且地球只有一个,我们找不到类似情况的先例,也没有能够用于做全球试验的参照物,因而在本质上来讲,我们在把握着有许多变量的恒量,但却只能依赖于计算机模型和预测来做实验,于是实验结果很难让人信服。比如有些人会说我们连下周天气怎样都不确定,怎么能知道2100年气候会怎么样?

♦ 许多人可能感觉到了气候的变化,但认为不必为这些变化感到担心,他们认为将会有一种科学的高新技术解决方法---我们总会排除万难,或发明,或合成或创造出这么一种方法。尽管科学家的确会有一些解决方法,但我们必须保持谦逊,并充分认识到这些解决方法也会有局限性,尤其是当面对如此高度复杂的一个大自然体系时。氯氟烃的发展便是很好的例子,它曾经被科学家认为是电冰箱问世以来最具吸引力的惰性化学物。然而由于它的化学反应比较少,没有人预见到了它可能会破坏环境,更不会认识到它会催化并破坏平流层的臭氧。

♦ 在很多国家和地区,尤其在拥有辽阔开阔地的美国和加拿大等国家,也有其它一些难题。很多人很难相信人类活动可能会破坏广袤的土地和辽阔的天空,这一难题对于海洋保护方面也同样存在。而在一些新移民国家(即新欧洲人定居),仍然存在一种“边疆”心态,在那里大自然被视为需要来对抗和征服的一种力量,而不是一个养育并供给我们的,一个我们必须关心和保护的对象。这一观点与许多视人类与自然不可分割的当地居民形成了鲜明对比。当地居民的心态与“边疆”的思维定式是经常伴随的两种性格特征,这在美国尤其突出,导致环境保护很难得到支持。首先,在科学家或政府的“精英”群体中会出现激烈的独立性争论,导致相互不信任,出现“唯我独尊”的态度。其次是会产生对环境保护者的轻视,如果不是蔑视的话。正如我们所看到的,“树木保护者”不是不屈而具有“男子汉气概”的人,反倒被看成是弱小、过于敏感、易于放弃和屈服的人。

♦ 此外,我们不需要为减少核战争威胁而改变我们的生活方式,但在全球环境变化方面却与之相反,我们都是这个问题里的一份子,也有解决这一问题的方法。可是我们中的很多人宁可不去想车辆、居家及食物选择这些会给环境造成各方面影响。值得我们去思考和担心的东西的确有够多的。

♦ 最后一点,有一种运动具有广泛性和高效性,并且有资金支持,策划周密,类似运动也出现在烟草行业中。这种运动对全球环境变化的科学观点持怀疑态度,并对科学家投以不信。这种充斥着虚假信息的运动从私人和大型能源公司获得了数千万资金支持。因为我们对矿物燃料的认识不足,因此不断增加对这些燃料的使用,而他们则从中获取了高额利润。这些虚假信息,“垃圾科学”得到了同样获得资助的政治家的支持,获得了右翼势力的支持,再经由媒体传播给数千万人来阅读,观看和收听。无怪乎许多美国人都认为科学界内对人类活动是否会破坏全球环境存在着重大的争论,而事实是,这一争论不应该存在。于是很多人根本不知道该去相信什么,该去相信谁。

这是我的第一个主要观点:人为变化对全球环境的影响对于大多数人而言显得太偏重于技术层次,太复杂而又太过抽象。大家觉得要去思考和担心这这类事情十分惶恐和不舒服。公众舆论的力量对于既得利益集团来说不堪一击,人们被蒙蔽,并相信大自然正在发生的变化是自然周期的结果,觉得科学家们对此一点也不关心。所以,就像阐释核战争带来的危害一样,科学家必须通过平白易懂的语言来帮助人们认识到环境到底发生了什么变化,对此,没有什么比环境变化对人类健康带来的影响更具说服力(2)。

全球气候变化、生物多样性和人类健康

接下来我将列举几个生物多样性的影响及其变化对人类健康和疾病带来影响的例子。我希望能够通过这些例子,向人们展示一种有价值的医疗模式,帮助人们理解人类对全球环境改变带来的影响。

北极熊和黑熊

北极熊是陆地上最大的食肉动物,成年男性有11英尺高,体重超过1300磅,在195,000到200,000年以前,从人类祖先演变为智人同一时期,由棕熊演变而来(图2)。

据预测,即使不是本世纪之前,这些庞大的生物也将在本世纪末在野外灭绝。全球变暖和北极冰盖融化导致它们无法捕捉到它们的主要食物---海豹,因此它们的生存正在受到威胁(图3)。北极熊靠捕食海豹及与它们类似的海洋哺乳动物为生。它们守在有小孔的比较薄的冰面区域,等待捕捉上来呼吸空气的海豹。然而,由于北极冰盖厚度已经达到历史最低水平,于是开阔水域越来越大,海豹很容易逃脱。于是北极熊在挨饿,幼崽也越来越少,甚至威胁到了生存。北极熊已经成为“如果我们不减少对矿物燃料的使用,我们将会失去什么”的标志物---在美国,可爱的小北极熊几乎遍布了每一张环境保护为主题的海报,人们为他们即将消失而伤心欲绝。然而极少有人提到了北极熊的药用价值。

图4是黑熊妈妈和她正在冬眠的宝宝。由于被打了麻醉,她的表情显得有些呆滞。研究熊冬眠的一些生物学家发现黑熊会沮丧,熊冬眠后很容易醒,醒来后脾气暴躁,刚生完宝宝的熊尤为如此。和所有冬眠的熊一样,北极熊在5~7个月里,甚至更长的时间,基本上都不活动,但它们却不会产生骨量丢失的骨质疏松,但这对包括人类在内的其它所有哺乳动物而言是不可能的。如果人类卧床5个月,长时间不活动的话,会失去三分之一甚至以上的骨质。成骨细胞制造新的骨头是一个动态的过程,每时每刻都存在,而破骨细胞则会吸收骨头,不断改造骨结构。在没有负重的情况下,不会产生肌肉对骨骼的拉伸,于是人的骨骼平衡会变得更薄弱。宇航员在太空旅行中可能会遇上这种情况。几乎每种哺乳动物在冬眠时都会失去骨量,甚至土拨鼠和蝙蝠也会如此。但冬眠的熊却是例外。骨质疏松症是一个巨大的公共健康问题,特别是对于老人更为如此。由于雌激素的作用,妇女会绝经。65岁以上妇女中有高达三分之一的群体可能会因为骨质疏松而导致椎体骨折。我们可以做很多来降低这一风险,比如在我们的食物及营养品中摄入足够的钙和维生素D,经常积极锻炼。我们也可以服用双磷酸盐类药物来减少甚至阻止骨质流失,但一旦骨质流失我们就不能再次获得新骨。每年,在美国有超过70000人因为骨质疏松症而死亡。冬眠的熊的血液中有一种特殊的化合物,有朝一日它可能被用于有效地治疗甚至预防这种在很大程度上无法治愈的疾病。

在冬眠的数月中,熊可以不吃不喝,也不大小便,但他们却不脱水,不觉得饿,不因为没有排便而生病。但如果几天不排尿,我们将会死亡。没有人能完全了解熊是如何做到这一点的,但通过某种途径,他们能回收尿液,破坏尿液,将其转换成氨基酸,产生新的蛋白质。

超过2600万美国人患有慢性肾脏疾病,许多人都会进展到肾功能衰竭。对于肾功能衰竭而言,除了透析和移植,别无他法。单单是在美国,每年有超过87,000人死于肾衰,由此带来的支出每年超过3500亿美元。通过研究冬眠的熊,我们有望能找到治疗肾衰这种可怕的疾病。

最后,在北极熊冬眠前,它们非常之肥胖,却并未进展为II型糖尿病,但人类却会因为肥胖而患糖尿病。这也是很难理解的。肥胖相关的II型糖尿病在美国非常盛行,在2050年,流行性将会增加加倍甚至到三倍。如今在美国,一百万死亡人群里有四分之一死于肥胖。美国是世界上肥胖率最高的国家,在2010年,超过35%成年人和17%以上的儿童肥胖。预计到2015年,约有四分之三的美国成年人体重超标或肥胖,而到2050年,将有多达三分之一的美国成年人有II型糖尿病。

由于北极熊在动物园里不会冬眠,因此关于它们的研究必须在野外进行。随着北极熊的减少,我们可能会无法他们的“秘密”,依靠一个“秘密”去探索如何治疗乃至预防每年使40万美国人失去生命的三个主要治疗的疾病---骨质疏松症,肾功能衰竭,与肥胖相关的2型糖尿病。这就是全球气候变暖致使北极冰层融化,最终使得野外北极熊消失真正意味的地方。

鸡心螺

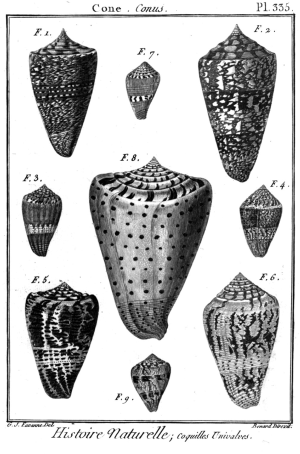

另一个例子是鸡心螺(图5)。鸡心螺是一种食肉螺,生活在热带珊瑚礁,主要集中在太平洋西南海域。鸡心螺通过它的“鱼叉”射出毒素,用来捍卫自己和麻痹猎物,比如蠕虫,小鱼还有其它软体动物(图6,7)。

鸡心螺的种类大约有700种,据估计,每一种鸡心螺可以通过它们的鱼叉释放出100-200种有毒化合物,因此可能一共有多达14万种鸡心螺毒素。这是进化中的一种爆发。鸡心螺毒素是被称为肽的小蛋白质,和蛇、蝎子、海葵、蜘蛛的毒素类似,但与其它生物毒素相反,鸡心螺毒素种类良多,人们相信,丰富的选择性使得鸡心螺毒素可以瞄准更多的动物细胞细胞膜上的分子受体结合位点。这些位点调节所有细胞的行为,如心脏细胞或神经细胞,因此,鸡心螺毒素现已被深入研究,以寻找新的药物。目前,在这700种鸡心螺以及约140,000种肽中,只有6种鸡心螺和约100种肽被详细研究,并已有一些重要的潜在新药物被发现。

其中一种被发现的新药Prialt,被用于治疗对于阿片无应答的重度慢性疼痛。Prialt比吗啡效果强1000倍以上,但与吗啡不同,它不会导致成瘾或耐受性差。耐受是指人们必须服用更多药物才能达到同样的效果。由于耐受性变差,当人们服用吗啡等阿片类药物一段时间之后,效果便会变差,从而给人们带来巨大的痛苦。最终,更有甚者,阿片可能不能再起作用,或者可能会带来呼吸抑制等危险的副作用。正如我们所讲,世界各地数以百万计的人们饱受阿片不能有效缓解的重度慢性疼痛的折磨---癌症、HIV/AIDS、严重受伤。从鸡心螺中发现的Prialt,可谓开启了医学上一个新时代,它是第一个对疼痛的治疗高度有效但不会产生耐药性的药物。

其它鸡心螺毒素的研究尚处于临床试验阶段---保护中风及头部损伤患者的神经细胞、保护心脏病发作期间的心脏细胞、治疗癫痫等。有人认为,鸡心螺可能是地球上比其它任何有机体都更重要的人类药物。但是鸡心螺主要栖息在珊瑚礁中,因而,三分之二的鸡心螺现正受到全球变暖和海洋酸化的威胁。这便是失去珊瑚礁的意味所在;这便是我们日益增加温室气体的排放后所需面对的。

胃育蛙

两栖动物是受到最严重威胁的生物,在已知的近7000种两栖动物中,大约三分之一都面临灭绝的危险。其中一个例子便是一种令人难以置信的青蛙---胃育蛙(图8)。

有两种胃育蛙发现于澳大利亚的热带雨林。雌性胃育蛙吞下受精卵后,会在胃里孵化它们。在雌性胃育蛙的胃里,受精卵长成蝌蚪;当他们长到一定阶段,雌蛙便会将它们吐出来,在外面的世界成长到成年。所有脊椎动物,包括两栖类动物和人类,会产生可以调节酸和酶释放的物质,来帮助胃消化食物,触发排空胃内容物并使其进入肠道。但是人们发现,胃育蛙的卵和新孵出的蝌蚪会分泌一种或若干种物质,来抑制消化过程,并防止胃排空,这种物质可能能为我们带来新发现,用于预防和治疗消化性溃疡疾病。在美国,有超过25万名患者患有消化性溃疡疾病。但由于胃育蛙生活的森林和河流栖息地遭到破坏,气候变化,导致目前发现的地球上仅有的两种胃育蛙已经灭绝,因而,关于胃育蛙化合物的研究不得不中断。胃育蛙体内化腐朽为神奇的化学物质可能无法在其它生物中发现,这些可以为消化性溃疡提供更为有效治疗的化学物已经一去不复返了!我们可能永远都不会知道这些化合物是什么,它们又是如何起作用的。

太平洋紫杉

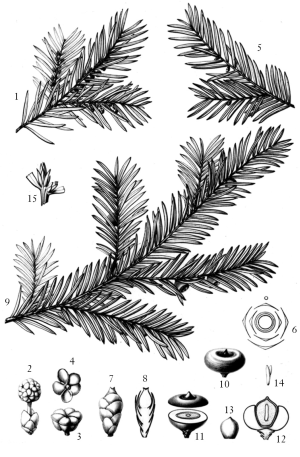

下面的两个例子将就森林砍伐方面展开讨论。首先是太平洋紫杉,又称短叶红豆杉(图9)。

图9是太平洋紫杉的针,球果和果仁。太平洋紫衫发现于西北太平洋原始森林,由于紫杉被认为是没有商业价值的,因而经常像花旗松一样被烧毁,被伐木工人随意丢弃。但在1969年,在美国国家癌症研究所与美国农业部合作的大型植物筛选项目中找到了抗癌药物紫杉醇,这是一种合成化学家不可能设计出的极其复杂的环化合物(有第2到第11组合的可能性)发现于太平洋紫杉的树皮。研究显示紫杉醇对抑制卵巢癌细胞非常有效。众所周知,卵巢癌非常难以发现并且难以治疗。我的母亲就死于卵巢癌。在美国每年有近14,000女性因卵巢癌而死亡。紫杉醇及其半合成物质可以单独或与其它药剂联合使用,已成为当今治疗晚期卵巢癌、肺癌、前列腺癌、乳腺癌和其它器官恶性肿瘤最有效的治疗药物。紫杉醇是第一个毛收入超过100亿美元的药物。在2000年,Bristol Myers Squibb紫杉醇的销售额为16亿美元。

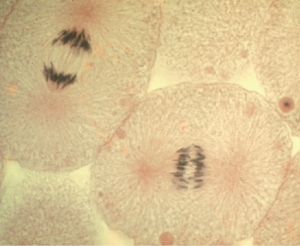

紫杉醇有一种与其它已知的化疗药物不同的工作机制,它能够防止有丝分裂纺锤体遭到破坏,对于癌症细胞和其它细胞的细胞分裂来说,有丝分裂纺锤体是必需的部分(图10)。紫杉醇的发现本身已经是一个奇迹,它也引导我们发现了全新的抗癌药物,这些药物利用了紫杉醇这种前所未知的机制,有些药物甚至比紫杉醇更有效。

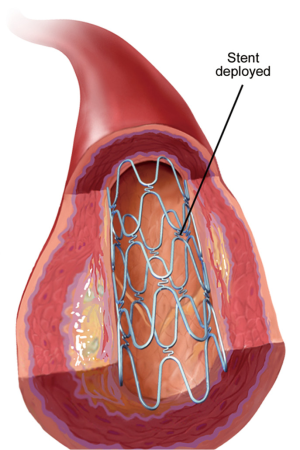

紫杉醇洗脱冠状动脉支架可以预防心脏冠状动脉再狭窄,也就是防止动脉血流中的细胞再次越过并进入支架内阻止血液流动(图11)。紫杉醇通过阻止这些细胞分裂已经挽救了无数生命,是另一个极有价值的药物。

紫杉醇的故事说明,乱砍滥伐可能会让我们失去另外一些神奇的药物,不仅在热带雨林,在美国自己及其它国家的温带森林也是如此。

莱姆病

最后,再让我谈谈生物多样性和一种人类传染病---莱姆病。

在美国,莱姆病是最常见的病媒传播疾病,每年约20,000例,但也很可能有相当一部分病例未能诊出或未被记录。因为莱姆病的症状与重感冒类似,蜱虫很小,很难被看到,而且蜱虫叮咬后可能不会有局部皮肤反应,约75%到80%的人会出现典型的“牛眼型皮疹”,而且患病早期,血液检查往往显阴性。如不及时治疗,莱姆病可能会导致严重的慢性健康问题,会影响关节、神经系统和心血管系统。

人们发现在部分地区,如果脊椎动物多样性不够明显,则会导致更多的莱姆病。我在纽约Millbrook卡里生态系统研究所工作的朋友Rick Ostfeld和他的同事们的研究揭示了这一现象的原因。莱姆病是一种复杂的疾病,其传染性是一种叫做Borrelia burgdorferai 的细菌,而其传播媒介则是黑腿蜱(图12),在美国东部也被称为鹿蜱,蜱是宿主,可以让病原体增殖并传播给另一个宿主。

在美国东部,蜱最主要的宿主是白足鼠(图13),而人类则是终宿主,也就是说,我们会得莱姆病,但在被咬后却不会把它传播给其它生物体去再咬其它动物---我们可谓是不称职的宿主。事实证明,蜱是杂食动物,会在它们寻找血液大餐时咬任何动物,咬我们,咬小猫小狗,咬花鼠和松鼠等啮齿动物和鸟类,甚至会咬爬行动物。许多被蜱虫咬的动物都和我们一样,是不称职的宿主。因此如果脊椎动物有丰富的多样性,就会出现许多不称职的宿主供蜱咬,而宿主不会直接传染莱姆病。这样的结果是莱姆病细菌在宿主中得到了阻遏,于是在地区中的蜱受感染并将病毒传染给人类的可能性便不会那么高。

在脊椎动物丰富的地区,还有另一种机制可以保持莱姆病的低感染率,这就是会出现更多与白足鼠争抢食物的啮齿类动物,并会有更多白足鼠的天敌,比如狐狸、鹰、黄鼠狼和山猫,它们吃老鼠像吃Godiva巧克力,将白足鼠种群减少。森林中白足鼠较少,则人类感染莱姆病的机会就小很多。脊椎动物的多样性可以作为一个缓冲器,保护人类免受严感染。

在美国,森林破碎化呈小片存在是脊椎动物多样性损失的主要原因,这也增加了我们患莱姆病的风险。图14是缅因州Bear Lake周围森林严重破碎化的情况。

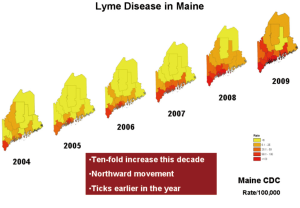

最后,气候变化导致的暖冬可能让蜱在以前他们会被冻死的地方得以生存。图15显示,在缅因州过去十年里,莱姆病发病率增加了十倍,病例从较为温暖的海岸地区延伸到了北部和内陆。

医学模式——证据和证明

上述例子列举了气候变化对人类的健康和疾病的影响,即“医学模式”。在此我想讨论一下证据和“证明”在医学中的作用以及这一学科如何提供一个模型来帮助人们认识全球环境变化所带来的风险。

医生依靠遗传学、病情和病史、体检、实验室检查以及X光、CT或MRI扫描等影像学检查来进行诊断疾病。与基础医学试图证明一个假设不同,临床医学在进行治疗前几乎不可能有足够的证据来建立一个证明。医生依赖所积累的证据经验来做出决定(也即我们通常所称的“循证医学”),进行治疗的紧迫性基于所涉风险的程度。风险越大,做决定前的证据支持越少。这就是所谓的“预警原则”。在医学上,它不是一个抽象的科学概念,而是医生必须处理的日常事物。让我举个例子。

如果一个没满月的孩子在医院发烧超过100.4华氏度或38摄氏度,在抽取血液、尿液和脑脊液(浸透大脑和脊髓的液体)做细菌培养后,会立刻接受两种广谱抗生素治疗。我们不会等到两天后细菌培养结果出来再进行治疗,因为在这种情况下我们不能坐等,细菌感染会在婴儿体内迅速蔓延甚至造成婴儿死亡。婴儿90%以上的发热实际上都是由病毒感染引起的,而非细菌感染。哪怕只是一小部分细菌引起的发热都会导致严重的问题甚至死亡。高烧婴儿不立刻使用抗生素的风险实在太大,因为不这样做的话,会有更多婴儿病危并可能死亡。没有医生愿意承担这个风险。

这就是在减少温室气体排放、强调全球环境的决策制定方面我们所需要的模型。不作为和推迟作为的风险如此巨大,它对地球的影响可能是灾难性的,这种影响不单只是现在,而是在未来的数百数千年甚至数几万(格陵兰岛和南极融化,海洋酸化)。坐等有了绝对证据再采取行动,等确切知道将肯定会发生什么,会置全球的物理、化学和生物系统于危险之中,在拿我们自己的健康和生活做试验,没有哪个国会议员、哪个市长、哪个总统、哪个人愿意承担这项试验——这就是医学和医学模式教给我们的。

结论

图16是1990年2月14日由旅行者1号外太阳系空间探测器在距离地球四十亿英里远的地方拍摄的。根据卡尔•萨根的建议,美国国家航空航天局让旅行者1号围绕太阳系行星运行并拍摄图片。一个图像显示了被萨根称为“淡蓝色圆点”的地球,在这里被放大了。

卡尔•萨根,我很幸运地认识过并和他成为朋友,他是惨死在年青时代的科学家,他曾这样谈到淡蓝色圆点:

“看那个点。就是那里。那里就是家。那就是我们。在这圆点上,你所爱的每一个人,你所认识的每一个人,你所听说过的每一个人,所有存在过的人,都在这里生活过或生活着。悲喜的交融,数以千计的宗教和意识形态还有经济理论,每一位猎手和强盗,每一位英雄和懦夫,每一个文明的创造者和毁灭者,每一个皇帝和农夫,每一对相爱的年轻夫妇,母亲和父亲,满怀希望的孩子,发明家和探险家,每一位道德高尚的教师和腐败的政府官员,还有“超级巨星”和“最高领袖”,人类有史以来的每一位圣人和罪人,都存在于那在阳光下这颗悬浮的尘埃上。

“地球是广袤宇宙中一个小小的舞台。想一想吧,那些所有将军帝王的鲜血汇成的河流,满载着光辉与荣耀,然而却也只是这小小尘埃之中瞬间绽放的更小的一粒。再想一想吧,这一像素上一个小小的角落与另外一个小小角落几乎无异的居民无休止地征战,他们之间的误解是何等频繁,他们如此渴望杀掉对方,他们之间的仇恨是何等深重。我们故作姿态,我们自以为是,我们幻想茫茫宇宙之中我们的特权地位,然而种种这些在面对这微弱的一束光时,受到了挑战。我们的星球是宇宙无边黑暗之中孤独的一粒。在这浩瀚之中,我们卑微地存在着,没有什么可以将我们从我们自己之中拯救出来。

“地球是迄今已知唯一适合生物生存的星球。我们不能迁移到其它地方去,至少在不久的将来是如此。我们可以前往拜访,却不能去定居。无论喜欢与否,我们正在地球之上。

“一直说,天文学令人卑微,可以塑造人的性格。这大抵是因为在我们小小的世界中,除了这遥远的图像,再没有其它什么来更好地证明人类的自负有多愚蠢。对我而言,天文学强调了我们需要善待彼此的责任,去珍视这一淡蓝色的小圆点---我们唯一的家园。”

我想以下面这些想法来结束这段文字。我相信文中所述的环境变化是我们人类自己所造成的,我们这一代人,尤其在这个星球上最富有、最强大的国家的人们,有能力也有责任来扭转环境改变这一现状。因此我呼吁医学界尽可能多地去研究全球环境正在发生的变化,并用其巨大的创造力,智慧和强大的能量,以及丰富的资源将这些变化讲述出来,积极投入到保护我们这个奇妙的生机勃勃的世界---我们所有人都被赋予的这美好而又珍贵的礼物---中去,并为之付出一切。我希望这篇文章能够帮助我们实现这一目标。

Acknowledgements

文章基于作者与马萨诸塞州土地保护信托基金和环境保护局的谈话(该基金和环保局位于Harvard Forest, Petersham, MA)。作者特别感谢来自马萨诸塞州的Bob Wilbur 的邀请。

本文只代表作者本人观点,不代表哈佛大学公共卫生学院健康与全球环境中心以及出版商的观点。

声明: 作者与文中内容无利益冲突。

References

- Chivian E, Bernstein A. Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity. New York: Oxford University Press, USA; Ill edition.2008. ISBN-10: 0195175093, ISBN-13: 978-0195175097.

- Leaf A. Potential health effects of global climatic and environmental changes. N Engl J Med 1989;321:1577-83. [PubMed]